#1 JIS X 8341-3の勉強会編 : アクセシビリティを社内共通認識化しようぜ!!

2024.07.09

Index

クリエイティブ戦略部でデザイナーをやっているやまもとです。

ウェブアクセシビリティの合理的配慮の提供が民間企業にも義務化されましたね。

このシリーズでは、Prop Tech plus がどのようにウェブアクセシビリティに対処して、どう言った施策を行なったのかを連載で、書いていこうと思います。今後、考え方や技術的な記事もあげていこうと思っていますので、生暖かくご覧ください。

ウェブアクセシビリティが義務化するぞ

2024年4月から、ウェブアクセシビリティが公共だけじゃなく、民間企業にも合理的配慮の提供が義務化されました。

もちろん、うちの会社でもなんとなく対応していたものをちゃんと対応していかなきゃいけないと、にわかに「ざわ…」っとなりました。

しかし、アクセシビリティを専門にした部署や人員がいなかったため、関心のあるメンバーがリードを取る形で、ウェブに関連するデザイナーやディレクターが集められ、タスクチームが結成されました。それが確か、2023年の11ごろだったと思います。

さてと、何から始めようか?

このチームの最初のミッションは、「ウェブアクセシビリティの理解を深める」ことでした。

チームの知識がバラバラで、しかもどこから手をつけていいかわからない状態でした。なので、まずは基礎知識の共有から始めました。

最初に手をつけたのは、WCAG2.0や2.1、最新の2.2でした。みんな気になるところが違う上に、量もいっぱいあって、それぞれがてんでバラバラに何かを発言するカオス状態でした。

そこで、量もそこまで多くなく、日本の基準とされている、JIS X 8341-3(WCAG2.0)をガイドにして、皆で一つずつ認識をあわせいきました。

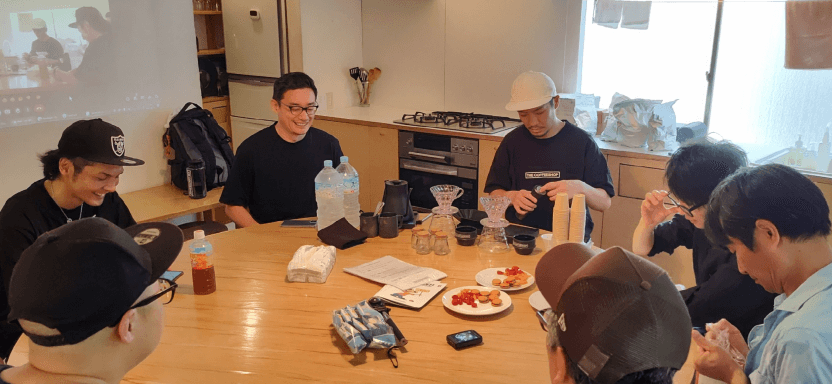

JIS X 8341-3の勉強会

言葉の解釈や知識の有無で誤解が生じたまま、プロジェクトを進めるのは危険なので、「もうこれについてはみんなわかってるよね?」みたいな事柄もちゃんと話し合いながら、ミーティングを重ねていきました。

その中で、基本対応するものは一部AAAを含んだAAに絞りました。最初から全てを対応するとなると時間や作業コストがかかりすぎるという判断で、Webページに絞り対応をしていこうということになりました。AAAを全て満たそうとすると、PDFや映像にも手を加えなければならず人員的にも一旦保留という形で進めました。

技術的な詳細は別の記事で触れようと思いますが、個人的に興味深かったものを上げていきます。

HTMLの基礎がきちんと理解できていればさほど難しくないぞ

HTMLのマークアップをセマンティックに書くことを業務としてやっている僕や他のメンバーは、お作法通りにやってればほぼ特殊なことはしなくても大丈夫ってことが知れただけでも大きな収穫でした。

コントラストと文字サイズ

正直少し「めんどい」なとは思いましたが、Figmaのプラグインなどで対応していこうという話になりました。

デザイン作業に入る前段階の仕込み時点で、結構考えることが増えるなという印象でしたがよくよく考えると、デザイン作業に入る前段階の仕込みは結構あるので、パターン化できれば作業コストとしてはそこまで多くはないと思いました。

画面構成やデザインに係るコストがちょっとだけ上がりますが、一人で抱えるものではくチームでのチェック体制を持てれば、一人当たりの負担はさほどでも無いなと思いました。

キーボード操作の最適化

これはチェックが結構大変だなと思いました。特にマウスオーバーでサブメニューが出てくるようなメニューや、flexやgridで少しトリッキーなレスポンシブデザインをしてる場合など何かしらのスクリプトによる制御が必要かなと思います。

ただ、新規で作成するようなページならデザイン段階で、そこも考慮して作ればさほど怖がる必要もないかなと思います。

多分最難関altテキスト設定の重要性

画像のalt(代替テキスト)は最初から最後まで議題に上がり続けました。

こればっかりは、機械的なチェックだけだと片手落ちする印象でした。きちんと文脈に添い、スクリーンリーダなどを意識したaltを最適化していく作業はプロジェクトの最初から最後まで大変になるんではないかと思います。

ある程度頻出する図などはテンプレートテキスト化したり、AI等を使いalt生成したりして、メソッドやナレッジが貯まればコストも下げていけるのではないかと思います。

継続していこう

ウェブアクセシビリティは、例えばガイドラインを作成したら終わりではなく、ちゃんとアップデートをしていかないといけません。

弊社ではJIS X 8341-3をガイドラインとして話を進めましたが、これはWCAG2.0を基準に作られています。今後JIS X 8341-3もアップデートが来ると思います。それを見越して、ちゃんとWCAG2.2の内容も追いかけといた方が、「その日」が来た時あたふたしなくて済むんじゃないかと思います。

みんなで少しずつコストを負担できれば…

会社全体のアクセシビリティ意識はまだまだ低いですが、プロジェクトに関わるみんなが少しずつコスト負担をすれば大したことはないということを周知できれば、社内共通認識化の道も楽になるのかなと楽観的に考えられるようになりました。

けものはいてものけものはいない

「アクセシビリティ対応」なんて大層な名前がついてますが、要は「見てる人たちの状態や環境はいろいろだよね」ってことだと思います。そして、アクセシビリティ対応をしておけば、結構みんなが使いやすいプロダクトやウェブページになるので、ユーザーの満足度も上がるんではないでしょうか?

最後に

JIS X 8341-3やWCAG 2.2を見て最初は圧倒されるかもしれませんが、一つ一つはそんなに難しくありません。

ネットワークの向こうのユーザーのことを考えれば、もっと使いやすいプロダクトが作れますよ!

New Post

-

新年のご挨拶

-

部活動便り(2025年度:卓球部編)

2025.11.25

-

なぜ私は再びこの会社を選んだのか ~ 一度離れて見えた、この会社の強み ~

2025.09.19

-

不動産運営管理プラットフォームサービス「T2TR ComFort(テニトルコンフォート)」がIT導入補助金2025の対象ツールとして採択されました

2025.09.01

-

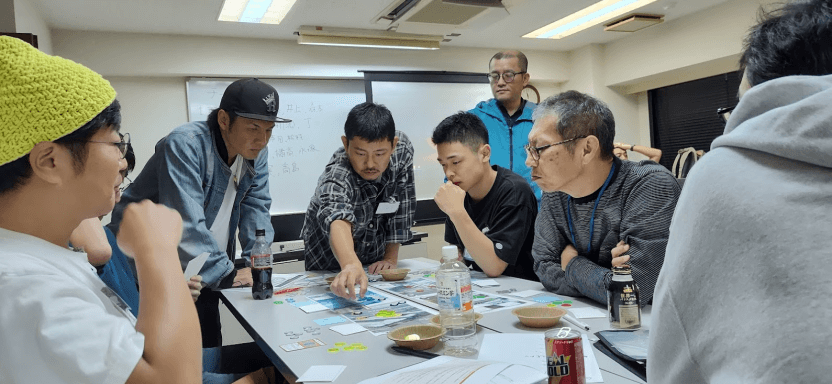

KJRマネジメント様と合同ワークショップを開催しました

2025.07.18

-

おかげさまで創立12周年を迎えることができました

2025.07.01

-

部活動便り(2024年度:美術部編)

2025.05.27

-

エンジニア合宿でサイバー攻撃者視点の獲得を目的としたボードゲーム『 Cyber Attacker Placement 』をみんなでやってみた!

2025.04.08

-

新年のご挨拶

-

デザイン思考ワークショップ開催レポート!

2024.12.27

-

部活動便り(モルック部編)

2024.11.07

-

部活動便り(コーヒー部編)

2024.08.09